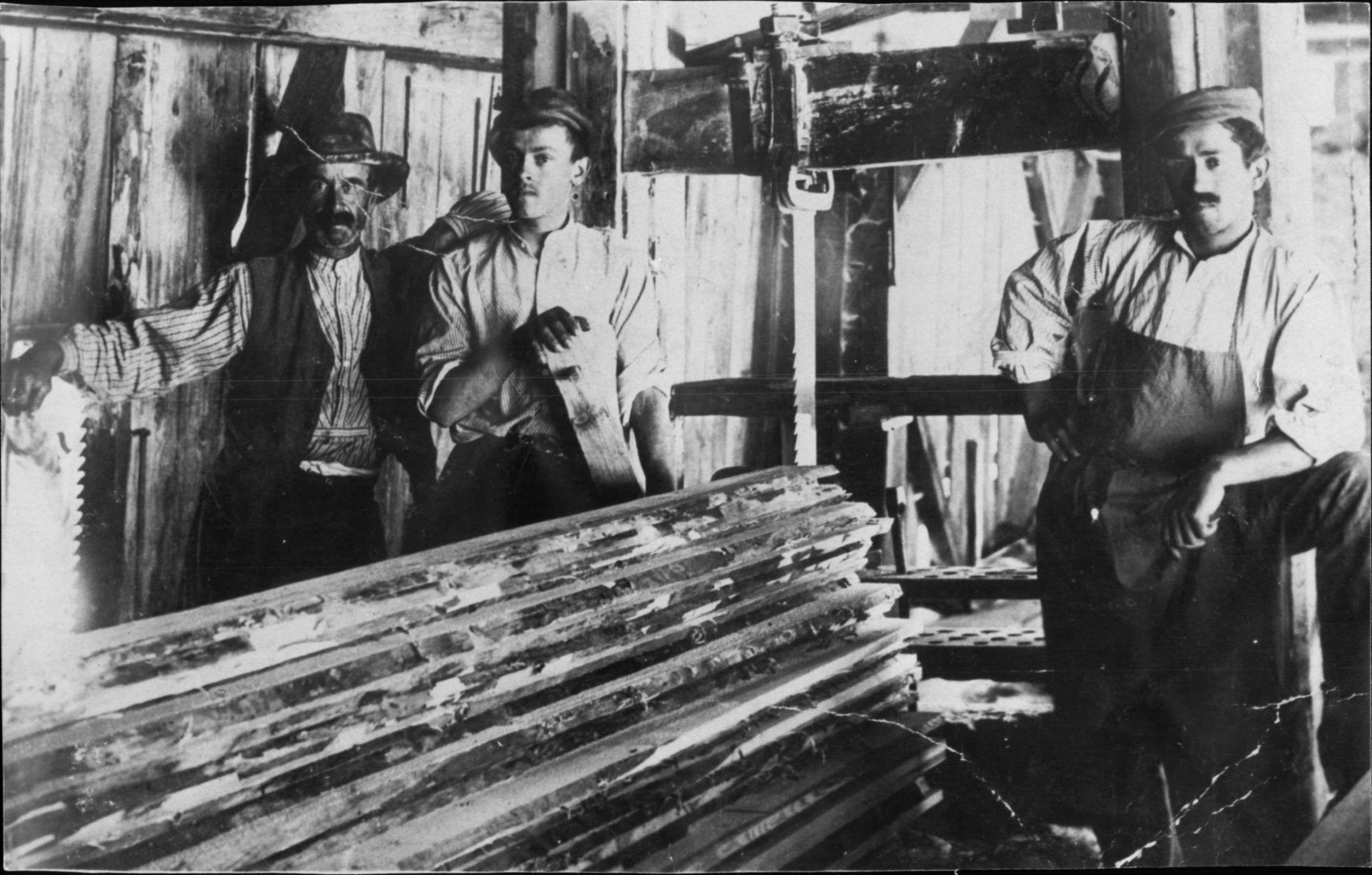

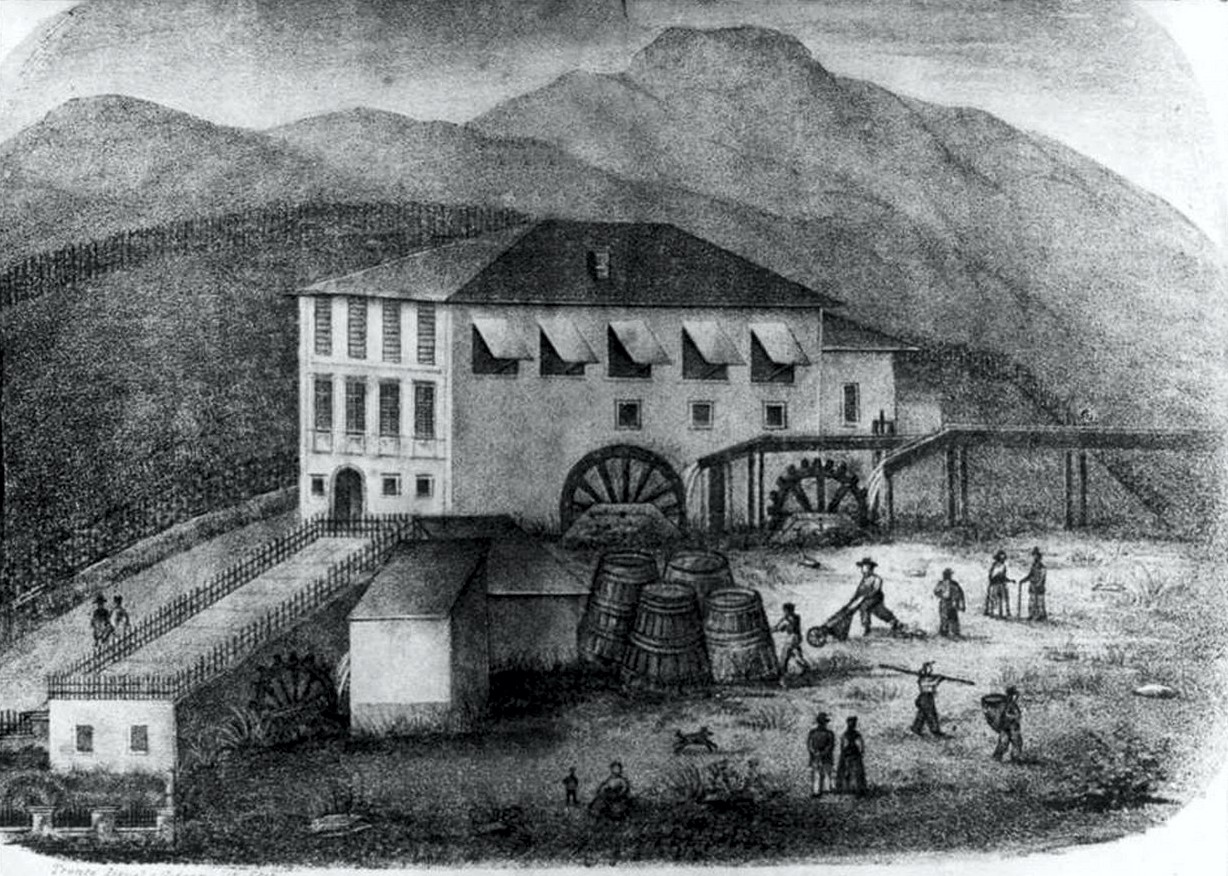

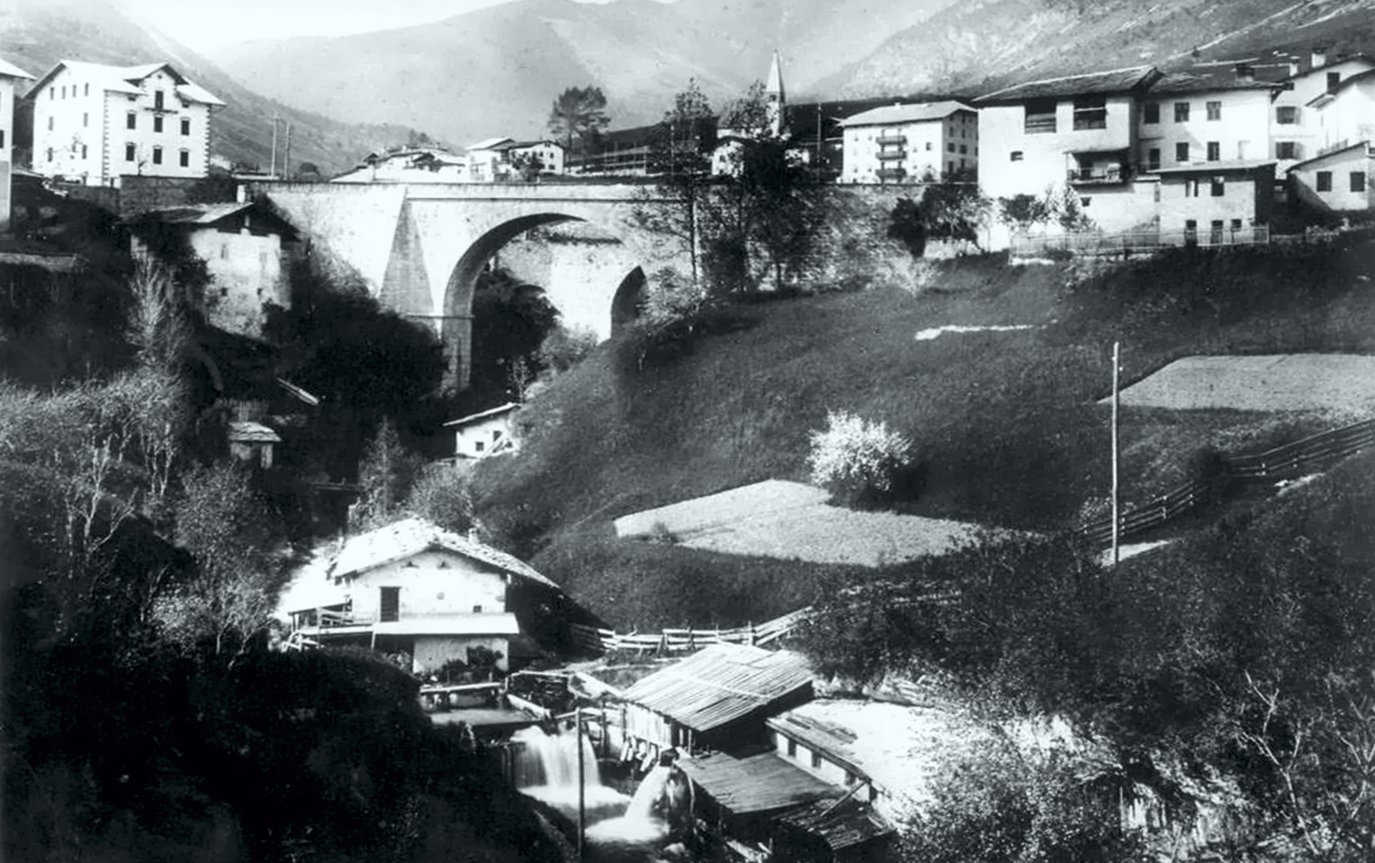

Le segherie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Le segherie ad acqua erano parte integrante di un sistema tecnico, concepito per lo sfruttamento delle risorse legnose, legato allo sviluppo sociale ed economico dei territori di montagna. La segheria detta "alla veneziana" si è diffusa ai tempi della Repubblica di Venezia nelle zone ricche di legname per distinguerla da quella “Angustiana” originaria dell’Europa centrale. Si ritiene che l’introduzione delle segherie ad acqua possa collocarsi intorno al XIII secolo. Particolari tecnici La veneziana era contraddistinta da sega a lama unica funzionante per mezzo della forza idraulica. L’acqua veniva incanalata e condotta nel canale di presa. Il cosiddetto “banco de presa”